您好,欢迎您来到 科普新天地,今天是: 农历:

科普新天地 2021-09-02

《王维胜话陇原》第四十二篇

王维胜

昔闻乾坤闭,造化生巨灵。

右足踏方止,左用推削成。

天地忽开坼,大河注东溟。

遂为西峙岳,雄雄镇秦京。

远古时黄河东岸首阳山和西岸太华山相连,黄河水流到此,被山阻挡,形成堰塞湖。巨灵神秦洪海力擘华山,因用力过猛,华山被他掰裂成一高一低的两半。高的是华山,低的是少华山。唐朝诗人王维的这首《华岳》,就是赞美巨灵神的。

无独有偶,大禹不但像巨灵神一样劈开了一座大山,而且凿开积石山,得到了一块玄玉。古书上说,玄玉是黑色的或者葡萄色的玉石。《尚书璇玑钤》记载:“禹开龙门,导积石,玄圭出,刻曰‘延喜玉,受德天赐佩。’”看来,这事是真的。

大禹治水共疏导了九条河流。

弱水疏导至沙漠地带。黄河疏导过龙门山,最后流入大海。汉水向南疏导注入长江。开通汶山疏导长江,疏导沇水进黄河,疏导淮水入大海,渭水进黄河,洛河进黄河。由此可知,大禹治理的水域分别为黄河、长江、淮河和注入沙漠之中的弱水。

大禹治理的第一条是黄河。

神话传说中,黄河发源于昆仑山东北角,流出昆仑山之后,受今甘肃境内的积石山阻挡无法前进。大禹“导河积石,至于龙门,入于沧海……”“导河积石”之地,即今天的甘肃临夏州积石山县境内,至今在临夏境内有大禹支锅石、背篼石等传说。

黄河流经此地,又名积石峡。

《水经注》对积石峡有这样的记载:“河北有层山,山甚灵秀,山峰之上,立石数百丈,亭亭皆竖,竞势争高。其下层岩峭举,壁岸无阶,悬崖之中,多石室焉。”积石峡,峡中套峡。其中有一道南北只有近六米的峡咽,为狐跳峡口。滔滔河水,滚滚如雷,临之,不知身在何处。”积石峡悬崖绝壁上,多处留有大禹治水斧凿刀砍的痕迹。最著名的有“斧痕崖”,崖色青白,斧凿之印累累。

巍峨的积石山挡住了黄河的去路,大禹就在山脚下凿出了一个大洞,使黄河水从洞中顺利穿过了积石山。这个洞后来被称为“石门”。大禹导河积石的地点,据说在距离大河家镇不远的积石峡口,现在的大河家镇康吊村。

积石山分大小两山,大积石山藏名叫阿尼玛卿山,意为黄河之祖,属昆仑山系。小积石山指甘青两省分界的一座山,也是青藏高原过渡到黄土高原的标志性山脉。

关于小积石山的来历,有个美丽的传说。

远古时期,女娲在此地用五彩石补天,后将剩下的石头堆成一座大石山。山上的石头极其精美,随着太阳光的强弱不同而发生变化。由于是女娲堆积石头而成大山,故而人们将此山称为“积石山”。

积石峡又叫孟达峡,位于循化县与民和交界。

积石峡谷黄河水流湍急,声如雷鸣。两岸大山巍峨,峭壁耸立。黄河水穿峡出谷,一路奔涌,经过一片原野,来到龙门山。

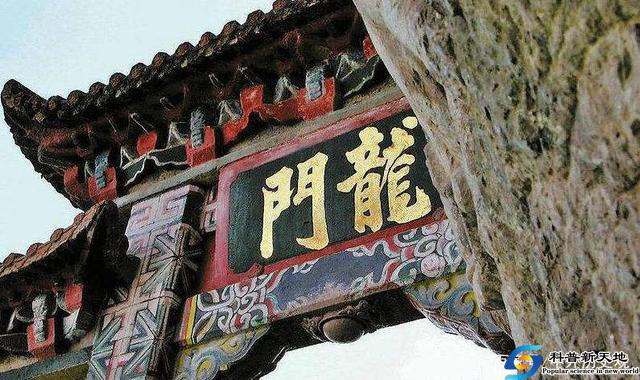

在古代,龙门山和吕梁山连通,位于今陕西省和山西省交界地,完全挡住了黄河水流,在此地形成一片汪洋。大禹使出神力,凿断龙门山,为河水开出一条通道。因为被凿断的龙门山如同两扇大门,故大禹将其命名为龙门山。

传说每年江河湖海里的鲤鱼都要沿黄河逆流而上,来到龙门山前。能够穿过这段河道的就成为龙,失败者还是鲤鱼。民间“鲤鱼跃龙门”的吉祥语起因于此。至今在剪纸、绘画中,鲤鱼跃龙门为常见图案,寓意学子高中、官员升迁,事业兴旺。

黄河水冲出龙门山,进入河南,又遭到砥柱山阻挡。

大禹在砥柱山上一口气凿出三个缺口,形成神门、鬼门和人门,合称三门,这就是现在的三门峡。从此,黄河一路顺畅,穿越华北大平原,浩浩荡荡,奔向东海。

治理完黄河,大禹又奔走在中国各地,着手治理其他河流。

在治水过程中,大禹走遍天下,对各地的地形、习俗、物产等皆了如指掌。

他依据地形特点,把当时的天下划为九州:冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州和雍州。

如今的湖北省及以东的长江流域和淮河流域,都是当年大禹治水经常巡视和进行重点工程的地区,我在武汉长江边上,还能看到大禹公园。

除了划九州,大禹还制定了各州的贡物品种 。规定天子帝畿以外五百里的地区叫甸服,再外五百里叫侯服,再外五百里叫绥服,再外五百里叫要服,最外五百里叫荒服。甸、侯、绥三服,进纳不同的物品或负担不同的劳务。

要服,不纳物服役,只要求接受管教、遵守法制政令。

荒服,则根据其习俗进行管理,不强制推行中央朝廷政教。

大禹治水成功,安定了人民生活,促进了民族融合,标志着华夏民众战胜自然灾害的能力有了飞跃性进步。大禹治水给我们留下了以人为本、公而忘私、吃苦耐劳、民为邦本等为内涵的精神财富,大禹治水精神对中国古代社会与中华文明的发展产生了极其深远的影响。

王维胜、中国作家协会会员、茅盾奖入围作家。出版长篇小说《黄蜡烛》、《双城》、《打马走过草地》、《花儿》;传记《胡廷珍传奇》、《马殿选传奇》;大型旅游散文集《寻古探幽览胜》;网络小说《王维胜揭秘马仲英》。曾获《小说选刊》笔会奖、黄河文学获、敦煌文艺奖等多种奖项。长篇小说《花儿》入围第九届茅盾文学奖,获第六届黄河文学奖,第八届敦煌文艺奖。

主 编:陈华、凌峰

副主编:牛占虎、鲁世发、郗建农

编 审:牛占虎、陈南海

编 辑:癿倩倩、陈亮、魏丁丁

下一篇:甘肃省乡村发展促进会成立