甘州小调:

传唱丝路岁月变迁

“正月里来是新年,纸糊的灯笼挂门前,风吹灯笼个嘟噜噜转,风调雨顺就太严啊年。”这是甘州民间小调里的歌词,名叫“膏药匠词曲”,是社火里必不可少的唱词。对于庄稼人来说,演唱民歌小调是生活中不可或缺的组成部分,不论是在文化生活相对单调的过去,还是文化生活丰富多彩的现在,民歌小调都寄托和承载着人们的喜怒哀乐。

对于老一辈的甘州人来说,喜欢小调,有闲暇、无负担,这是“花甲民间艺术团体”的天年之乐,他们用小调填补生活的空白,小调使他们的生命更加灿烂。

甘州,因甘泉清冽而名,素有“塞上江南”之美誉。在几千年的社会变革和历史发展中,各民族交流融合,积淀了甘州丰博而又独特的文化底蕴。其中,民歌小调就是祖先留下的无比珍贵的文化遗产和精神财富。

甘州小调是流传张掖一带的具有悠久历史的民间音乐,是当地群众喜闻乐见的音乐演唱形式,由曲牌和曲子组成,据考证,它已有四千多年的历史。数千年里,它不仅一直在传唱着经久不衰的丝绸历史和沧桑,同时也在向往着美好的明天和幸福的生活。

源于生活,服务于生活,是甘州小调历久弥新、传承绵延不绝的主要原因。甘州小调曲调朴实优美,曲目内容丰富,具有高亢流畅、婉转悠扬的特点,且题材广泛,歌调众多,大致分为“花儿”(少年)、小曲小调、打夯号子、秧歌社火曲、酒歌等。

小曲小调在甘州民歌中的分量最重,曲调也最多,具有浓厚的乡土气息,说的是乡土话,道的是人间情,具有广泛的群众基础,是反映甘州人民不同历史时期精神岁月的一部百科全书。

甘州小调演唱时通常有乐队伴奏,多人演唱,可以走乡串村、沿街就地演唱,也可以由一人弹唱。小调曲调很优美,易于传唱,易于记忆,没有很多高难度的曲目,更加适合在城乡的民间流传。伴奏乐器一般采用板胡、二胡、笛子、三弦,有时还加上锣、鼓、镲、梆子、木鱼等打击乐器。

甘州小调中衬词、衬腔及节奏的运用有它自己的特点。其衬词语汇,除了“依子哟”“哎嗨哟”“月儿依呀”“哪呼依呀嗨”等一般衬词外,称谓词、表达性衬词等运用也较普遍。其衬腔的旋律多样,不仅能起补充、陪衬的作用,而且还能深化内容,丰富形象。歌曲中的每个音符都与歌词紧密结合,所有的装饰音都是为语言的需要而加的。

在喜庆或悲伤的日子里,老一辈艺人用二胡拉唱小调,用教化式的歌词传达赞扬或者批判的主题。而现在,年轻一代的艺人用吉他、贝斯、架子鼓这些新潮乐器来演奏小调的曲子,歌词也加入更多张掖特色元素。

如今,经过流行化的改编,小调的演绎更加符合大众化、年轻化的审美,传承之路也渐渐打开。相信只要更多的年轻人融入这支队伍,甘州小调的传承就会有一个更加美好的未来。

两当号子:

遇见内心的诗和远方

清晨,滚动的露珠在草叶上尽情地抒情,初升的太阳刚刚从东山顶上探出了头,突然,一声嘹亮的号子声从空荡荡的山谷间传来,苍凉的回声犹如山谷间奔跑的河流声在回旋。那一刻如果你在倾听,某一个音符或乐段也许能激起你内心某个时间段的回忆。这就是“两当号子”中的“鸡公号子”带给你的惊喜和愉悦。

两当号子是两当县南部两镇三乡(云屏、广金、站儿巷、西坡、泰山等乡镇)山区群众在长期生活中直抒胸臆和表达情感的方式。两当号子自古拥有“陇南乐府”的称号。

历史上,自唐代以来从广东、广西、湖南、湖北、云南、贵州和四川等地因战乱、避疫、逃荒而来的后裔,生活习俗保持了西南多种少数民族的特色,在劳动中人们把山歌中的词和号子的曲调进行了艺术嫁接,将多种唱腔融为一体,形成了广为流传、独具特色的两当号子。

两当号子节奏自由、旋律舒展、风格粗犷、富于变化。演唱方式别致,形式多样。曲调主要有羽、徽、商三种。曲体结构有一段体、两段体和三段体。目前幸存有“花号子”和“排号子”两大类。

“花号子”曲调高亢,音域宽广,没有唱词,只有“咦、哟、哎、咳、啊、嗬、呀”等虚词,在民间演唱的曲目较多。“花号子”又分为“唢呐号子”和“鸡公号子”。

“排号子”曲调平缓,旋律起伏较小,节奏工整,套有唱词,一般是歌手即兴编唱。“排号子”可分为“拉箱号子”和“山歌套号子”两种形式。尤其特色鲜明的“山歌套号子”是当地歌手在长期的民歌演唱活动中产生的。不同于陕南号子和川江号子,它就是地地道道的两当号子,可以说是两当号子中的一个流派。

演唱两当号子一般需要四至六人,进行分组演唱,以齐唱为主要形式。演唱号子特别注意“接气”,就是第一组人将要唱完一句换气时,第二组人即从这一句的末尾拖腔处接唱,这样除了音色上小有变化外,感觉不到换气的痕迹,形成“一气呵成”的效果,类似于唢呐演奏技巧中的“鼻息换气法”。

在乐句的末尾或曲子的结束音上,习惯性的减弱并三度下滑拖腔,是演唱号子的基本特色之一。除了齐唱外,尚有领唱、对唱与八度和声的合唱等多种演唱形式。

1957年,两当号子赴京参加全国民间音乐汇演,古老的民间歌舞登上了大雅之堂,在首都天坛和长安两大剧院吆喝了起来,从此蜚声海内外。在众多的号子中,《丰收号子飞满天》多次参加汇演并屡获殊荣,成为号子作品中的代表之作。

如今,抢救两当号子这种古老的民间歌舞,已经成了当地文化部门的责任和义务。同时,两当号子在古老的大山深处,用最质朴的音乐方式表达着对新时代的赞美和颂唱。

云阳板:

舞出历史的风云

“云板”又作“云版”,俗称“点”,两端为云头形的扁铁片,多为报时、报事之用的响器。在甘肃陇西,有一种民间舞蹈表演叫云阳板,其名称从古代拍板演变而来,再由“阴阳板”演变为“云阳板”。

陇西文化积淀深厚,云阳板舞深受农耕文化的影响,“祈雨”是其最原始的表演目的。云阳板属于民间团体舞蹈,据说已经有1600多年的历史了,它具有地方性、武术性、宗教性特色,阵容庞大,仪仗鲜艳而雄威,装扮古雅,气势磅礴。

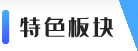

陇西云阳板长约三尺,宽二寸五,四片为一副,内贯铜钱,装饰有精美图案,拍击脆响,是表演者手持的道具。其表演队由八人组成,队员都是精选出来的青年武术好汉。

他们头梳双髻,顶戴红花,披云肩,系战裙,足登蓝线编织的战鞋,足尖一颗大红缨,步履轻盈,装束洒脱,五彩斑斓,俨然仙童。舞者手持云阳板作舞器,双手各持两片下端,排成双行,两人一列,作对称式挥舞行进。旗队前导,锣鼓队奏拍,舞者随乐器节奏,大跨三步向前对齐,拍板举成“人”字形时,一足蹬空鹤立,接着大锣“咣”的一响,足即落地,舞板随之齐拍“啪嗒”。节奏整齐,极有韵致,时而舞板着地,铿锵有力;时而舞板互拍,金戈齐鸣;时而舞板划空,风声呼啸,好似天兵天将下凡,八阵图再现,令人眼花缭乱。

早先云阳板的表演要分大、中、小三组,至少应由六十四人组成八八六十四卦之图形,表演过程中随旗幡的指引,不断变幻为阴阳五行和八卦太极图势,以求神祈雨。现行陇西民间云阳板表演从使用道具上只保留了中板,丢掉大板和小板,人数也由六十四人减至八人。表演内容上省略了八卦太极图那种富有神秘色彩的布阵与变幻,只保留了进行式的表演队和内容。舞蹈动作也由武术动作与民族舞蹈动作相结合,保持了刚柔相济、矫健轻松的特色。

现在,陇西县对云阳板舞蹈进行了挖掘整理,重新演练,并组成了100多人的陇西云阳板演出队,为广大群众献演,多次参加国家和地方的重大活动。

改编后的陇西云阳板舞继承了单手鞭杆、双手鞭杆、扑手亮相、小刀花翻身、飞脚卧鱼、吸腿深海、交叉对板、展翅占步、各自击板、互相对板和绕身转板等传统云阳板舞蹈的动作和步法,表现了黄土高原民间舞蹈的风采。

全部舞蹈由祈雨、丰收和欢庆三篇组成。祈雨篇表现了劳动人民虔诚寄托风调雨顺的美好愿望,再现了人民群众辛勤耕耘,引水灌溉,克服困难的情景;丰收篇表现了劳动人民用勤劳和智慧换来的金色丰收;欢庆篇展现了陇原儿女祝福的壮美图画。

龙头琴:

独特的藏族民间艺术

玛曲县,地处甘、青、川三省交界,是全国唯一以中华民族的母亲河——黄河命名的县,也是甘肃省唯一以藏族人口为主体的纯牧业县。玛曲,是一个歌的海洋,是一块充满激情与欢乐的土地,是悠久的传说与现代意识相互融合的地方。

“是雪山给了我强壮的筋骨/是祖先给了我能歌善舞的才华/是草原给了我宽广无比的胸怀/是父母给了我优美动听的歌喉/是民族给了我取之不尽的乐章……”

这便是龙头琴弹唱里的歌词,和歌词一起的还有飞鸟、白云、畜群以及琴声中飞扬的旋律。龙头琴弹唱是甘肃特有的少数民族曲艺曲种,是一种由艺人自弹自唱、即兴填词,集唱、弹、舞于一身的综合性曲艺表演形式,发源于玛曲县,流传至广大藏区。

和每一件有意思的乐器一样,龙头琴有着美丽的传说,这为它凄美的琴声添上了一层神秘的色彩。传说中的龙生九子,龙的大儿子“囚牛”偏爱丝竹乐器之音,他盘踞于泸沽湖底,爱上了人间常在泸沽湖边弹奏胡琴的姑娘。

后来,姑娘为了救父亲,被部族大首领要挟嫁于他。“囚牛”为了救姑娘,触犯了天条,接受了惩罚,死后一部分尸身安在了姑娘的胡琴上,从此,人们便把这种胡琴称为“龙头琴”。其实,这仅仅是龙头琴的神话传说,想要真正了解它还得从有证可考的弹唱艺术说起。

龙头琴弹唱艺术最早起源自西藏的阿里地区,当时人们将今藏族同胞用于弹唱伴奏的龙头琴称之为“阿里琴”。后来二世嘉木样大师在西藏学习的时候,把阿里琴带到了拉卜楞寺,成为藏传佛教的主要伴奏乐器。从此龙头琴一直作为拉卜楞寺院中的佛教音乐形式被保存了下来。

但是在过去,这一音乐形式一直未能在藏族群众中流传,仅仅作为藏传佛教寺院音乐。相传第四世嘉木样大师非常喜欢龙头琴弹唱,不仅创作了大量的词曲,而且将弹唱艺术传到了他的家乡,使得这项艺术才在安多藏区逐渐开始了传播。

作为藏族一种独特的民间艺术,龙头琴弹唱曲调优美,婉转动人,其弹唱表演有单档、双档、多档。男女对唱、马背弹唱、组合弹唱、百人千人弹唱等多种形式。主要曲目有《桑达老》《阿克班玛》《阿玛来》《邦金梅朵》等。

玛曲龙头琴弹唱具有群众性、即兴性、简朴性、民族性四个基本特征,适合人们在草原上踏着琴声翩翩起舞。弹唱曲一般音域不宽,多为一个半八度,极少有两个八度,男声演唱一般在中低声区,女声演唱则音区较高。

龙头琴弹唱以独有的艺术形式记录了近、现代藏族社会的历史,在民族语言、音乐、演唱、舞蹈动作上有着鲜明的个性特征,充分体现了近现代藏族社会的人文精神、艺术品格、生存状态和社会风貌,在文化人类学、民族艺术学、民族宗教学等方面具有特殊的研究价值。