您好,欢迎您来到 科普新天地,今天是: 农历:

今日头条 2023-03-28

甘肃玉是甘肃省境内产出的透闪石玉石统称,产出地点在临洮县的马衔山、肃北的马鬃山和敦煌市的三危山。这三个地点产出的玉石主要组成矿物均为透闪石,产出状态有山料、山流水和籽料。宝石学性质近似。除颜色和透明度有所不同外,其他方面并无差异。是史前至汉代玉器的原料之一。

2011年,甘肃省文物考古研究所对位于肃北县马鬃山的玉矿遗址进行了调查与发掘,至此《尚书·禹贡》所记载的河西地区三危山一带特产 “球琳琅玕” 得到证实。

01-1、矿物组成

主要组成矿物为透闪石,次要矿物为透辉石,少部分有微量为葡萄石。

01-2、化学组成

Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2。

01-3、晶系及结晶习性

单斜晶系。纤维状矿物集合体。

01-4、结构构造

纤维交织结构,部分晶体粗大;块状构造。

01-5、光学性质

01-5-1、颜色

颜色有白至青白,浅至深的黄绿,青花至墨玉等色系。通常带有大面积沁糖。

01-5-2、光泽及透明度

油脂至蜡状光泽;半透明至微透明,部分不透明。

01-5-3、折射率

折射率值1.610。

01-5-4、光性特征

非均质集合体。部分相对粗大的纤维状晶体,构成不规则的束状集合体,其边缘多为弥散状,正交偏光镜下呈放射状消光。

01-5-5、多色性

无、

01-5-6、吸收光谱

甘肃玉极少见吸收线,部分可在500nm和460nm有模糊吸收线或吸收带。

01-5-7、发光性

紫外线下为荧光惰性。

01-6、力学性质

01-6-1、密度

2.94-3.00g/cm³之间。

01-6-2、硬度

摩氏硬度为 6-6.5。

01-6-3、解理、断口

透闪石晶体具竹节状解理,集合体无解理;断口为参差状。

01-7、放大检查

长柱状、纤维状交织结构,晶体相对粗大。有部分玉质内有沁糖、黑色的藻丝状纹和黑色固态包体。

01-8、特殊光学效应

目前未见。

甘肃玉按产出地点进行分类,分为马衔山玉、马鬃山玉、三危山玉或旱峡玉。

02-1、马衔山

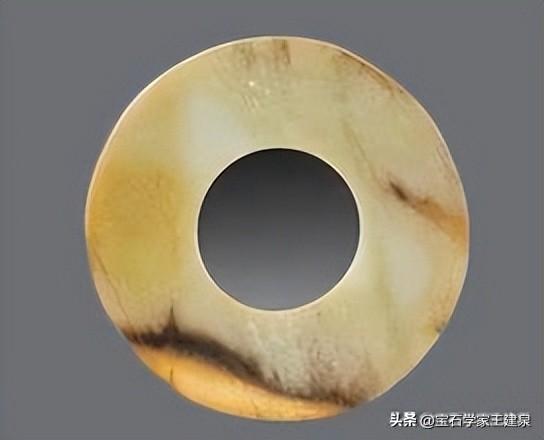

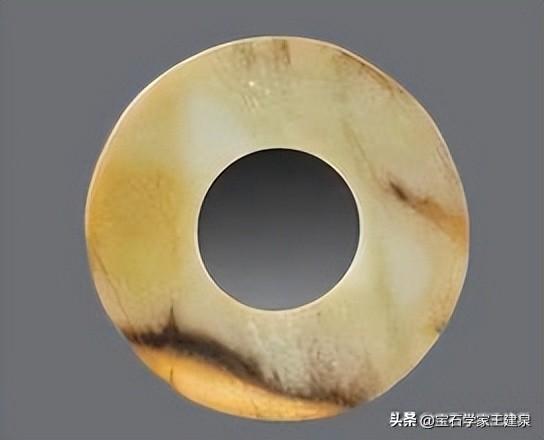

马衔山玉矿位于甘肃省临洮县上营乡和峡口镇境内,产出状态为山料和籽料。颜色由浅至深有青白、黄褐、绿色以及黑中泛赤色者等,以暗色调最为多见。透明度为半透明的行业内习惯叫马衔山玉。把大部分不透明,略透光的叫"布丁石"。典型者带有沉积构造,诸如镶嵌团块、韵律波浪条斑、冰裂纹等纹理。这类玉料质地细腻均匀,柔韧性非常好。较多做成薄片状器物。

02-2、马鬃山

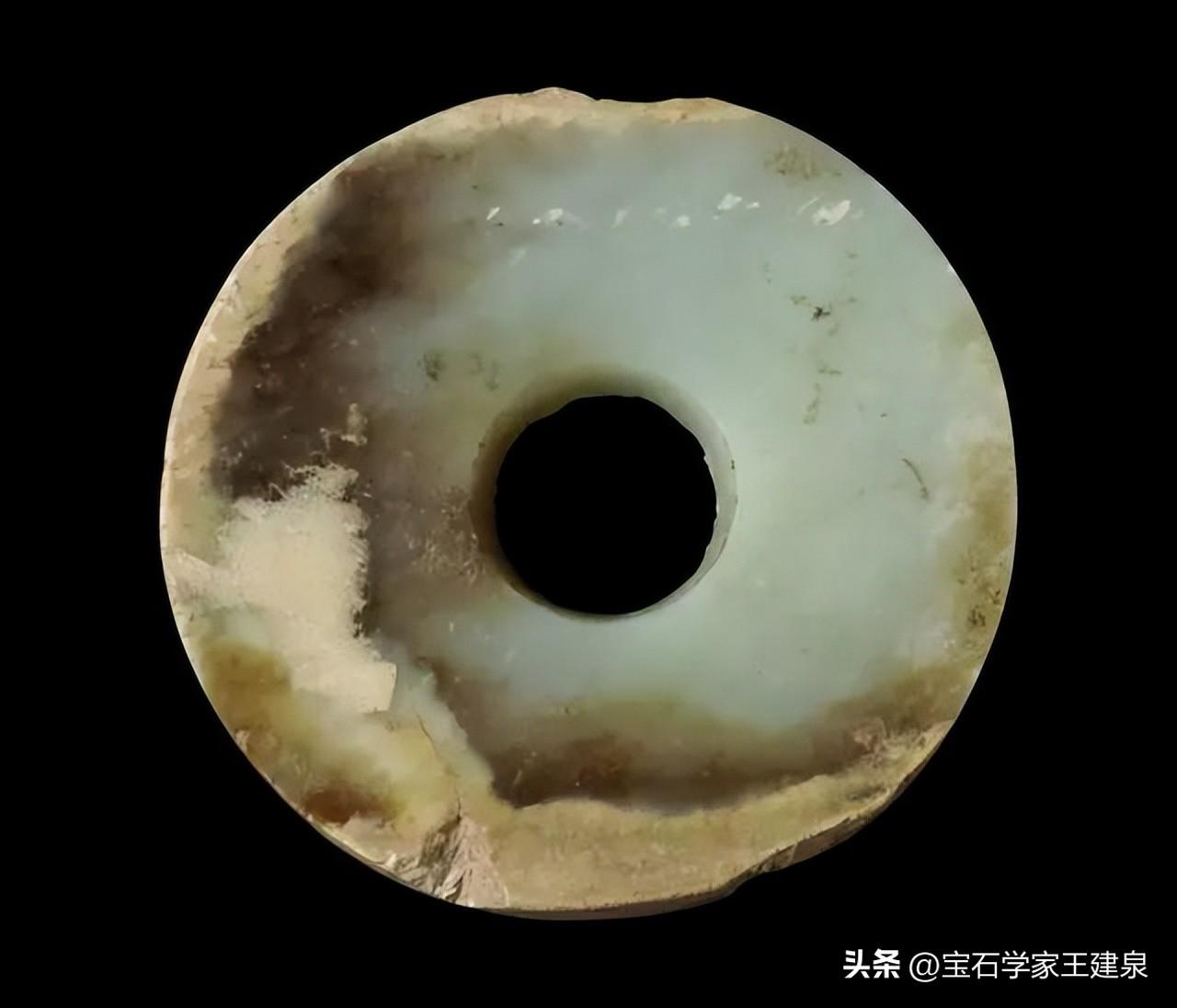

马鬃山玉矿遗址位于肃北县马鬃山镇的河盐湖径保尔草场和寒窑子两处。这种玉料油脂性强,但透明度差,颜色有黄或绿、灰白、青花等,其中尤以鸡油黄、白色最为稀少,玉质内多有沁糖、黑色的藻丝状纹理,玉料外表多包裹一层白色或黄色风化皮。产出状态以山料、戈壁为主,罕见籽料。行业内称为马鬃山玉。

02-3、三危山

三危山旱峡玉矿遗址位于甘肃省敦煌市东的三危山后山。此矿产出状态多为山料,有少量戈壁料,颜色有白至青白色、黄白色、糖色、青花和墨玉等,其中黄白玉和青玉比较常见,颜色饱和度偏低的黄白玉最具特色。行业内称为三危山玉或旱峡玉。

甘肃玉中质地优良者并不逊于和田玉,特别是甘肃黄玉更胜一筹。更重要的是,在古代甘肃所产出的玉石具有新疆所不可比拟的地理优势和运输条件,所以古人大量开采甘肃玉料进行加工制作。主要开采的玉石地点有马衔山、马鬃山和三危山等地的玉石。

03-1、马衔山玉

马衔山玉距今约4500年就已开采,是夏、商、周代的主要玉器用料,也是是齐家文化玉器原料主要来源之一。

马衔山玉矿产出的黑中泛赤的"布丁石"是石峁文化的特有玉料。齐家文化对这种玉料也有一定程度的使用,山东龙山文化的"布丁石"牙璋、玉钺是西方成品输入的。夏、商代玉器的制作使用了大量的"不丁石"。西周时期用"布丁石"制作的玉器就很少了。

03-2、马鬃山玉

马鬃山玉矿遗址依矿脉走向呈西北至东南分布,考古发现古矿坑近百处。开采于春秋、魏晋时期。据考证西晋时就已在此地设县,之后一直都有先民居住,从此历朝都在这里设镇置县。马鬃山玉距今3000年时就已经输入中原。是战国至汉代时期玉器原料的主要来源之一。

03-3、三危山玉

三危山玉开采于距今4000-2200年之间。科学检测分析显示,三危山玉是西城驿文化、齐家文化主要用玉。山西下靳遗址的出土玉器原料也是来自于三危山的旱峡玉矿。

04-1、简易鉴定

甘肃玉是长柱状、纤维状结构,颜色丰富,色调偏暗,半透明至微透明,部分不透明,油脂至蜡状光泽,质地略粗,玉质内多有沁糖、黑色的藻丝状纹理,与仿制品易于区别。

04-2、仪器鉴定

甘肃玉的折射率为1.610,密度为2.94-3.00g/cm³之间,硬度摩氏6-6.5,放大观察较为粗大的长柱状、纤维状交织结构和黑色包体特征,根据以上特征进行仪器检测,鉴定真伪。

史前玉器用料因运输不便大多就近取材。在汉中期以前甘肃玉大量使用,新疆和田玉未见使用,这一时期的玉器制作的原料主要来自辽宁、江苏、四川和甘肃等地。汉代中期时和田籽玉才输入中原,为治玉业提供了充足的物料保证,但和田玉山料还是较为少见,制作一些体形较大的玉器时,更多依靠还是甘肃等地的玉料。自唐代以后,和田玉山料才开始广泛运用于玉器制作中,成为玉雕中的最主流材料。

甘肃地区的马衔山、马鬃山和三危山玉矿,由于早期的大规模开采,导致这些玉矿资源基本枯竭。这就不难解释,为何汉代中期以后的玉器中,基本没有甘肃玉了。

但多数学者推测甘肃还有没被发现的玉矿资源存在。且储量丰富,有关部门应该加大探矿力度,尽早解决玉石资源短缺问题。实际上,现今的马衔山和马鬃山虽仍有玉料产出,但产量较低,体量也不是很大,工艺价值较低,不被人们所重视。

姓 名:王建泉

资 质:珠宝鉴定师、钻石分级师 、NGTC宝石学家。

执业资格:人社部中级贵金属首饰与宝玉石检测员。

社会职务:中国收藏家协会 会员。

黑龙江省辽金文化博物馆 研究员。

哈尔滨商业大学管理学院 宝石与材料工艺学 客座教授。

研究方向:中国玉文化进程与古玉材质溯源。

著作有《玉璇玑的探讨与研究》一文,详细阐述了从古至今学者对玉璇玑用途的探讨,提出了新的观点并加以论证。发表于国家级期刊《科学与生活》2021年 28 期上;论文《探讨桃山玉的发展前景》,从材料学,矿物学和工艺学等角度对桃山玉进行了系统而深入的分析与研究,提出了一些新观点与认识;并以此为基础对桃山玉作了全面的介绍。该篇论文发表在国家级期刊《科学家》2022 年第 6期上。

在宝石学家王建泉的头条号和个人图书馆上推出了《彩色宝石鉴定常用仪器的使用方法》、《彩色宝石的未知鉴定》、《彩色宝石的鉴定方法》、《翡翠的鉴定与质量评价》、《和田玉的鉴定与质量评价》、《珊瑚的鉴定与优化处理方法》、《珍珠的鉴定与优化处理方法》、《国内八大产地玉料在古代玉器中的使用状况》、《古代玉器特征解析》、《仿古玉器研究》、《红山文化玉器鉴定方法研究》、《新石器时代泛红山文化发展历程》、《吉林与黑龙江地区新石器时期玉器的研究》、《黑龙江小南山遗址出土玉器研究》等文章 350 多篇,200多万字。阅读量48多万人次,深受广大宝友喜爱。因发布内容优质,被头条号认证为优质文化领域创作者。

在2019年中国技能大赛暨首届宝玉石检验员技能大赛中省级排名第3名,并获三等奖,作为珠宝鉴定师和宝玉石爱好者。曾长期从事宝玉石相关教学和研究工作,对珠宝鉴定有深刻的理解。曾多次参与鉴宝活动为百姓服务。并且执着于玉文化传播,为珠宝行业发展尽心竭力。

下一篇:舌尖上的临夏——十大小吃