您好,欢迎您来到 科普新天地,今天是: 农历:

新甘肃客户端 2021-09-14

60年代入学:一支笔、几件衣,铺盖一卷,绳子一系

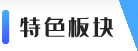

兰州大学化学化工学院教授曾正志翻着手中泛黄的相册,时间仿佛回到了1963年的秋天,那个意气风发、热血沸腾的青春年代。

1963年,17岁的曾正志考入兰州大学化学系。

“那时候的行囊很简单,因为我家就在学校附近。我妈用床单把铺盖一卷,绳子一系,用自行车就带到学校了。”曾正志回忆。

近60年过去,曾正志仍对同学们的行囊记忆犹新,“很多外地的同学就带几件土布上衣直接来学校了,甚至有个四川同学只带一个凉席就来了。”曾正志说,那时上学的费用基本由国家承担。入学时,一支笔加几件换洗衣物就是行囊的全部内容。

让曾正志印象最深刻的是当时的大学饭卡。“入学后,学校给我们发了一张卡片,上面印有很多小框,吃一顿饭就要划掉一个。当时很多家庭有困难的同学,交不起饭钱,学校就会给他们15块钱的补助,12块钱用来吃饭,其他的用来买生活用品。”曾正志说。

曾正志在拉小提琴

上世纪60年代培养出了一大批吃苦耐劳、独立自主的大学生,曾正志算是那个时代的“弄潮儿”。他们上学时没有手机、电脑等电子产品,很多人的大学生活除了学习还是学习。曾正志因从小接触音乐,大学时候也闲不住,参加了学校乐队、足球队等社团,大学生活丰富精彩。

学习娱乐两不误的习惯从曾正志的大学、研究生、读博一直延续到工作。他说:“读书学习、文体活动、科学研究等都是生活的一部分,现在的大学生们应当多出去走走,培养丰富的兴趣爱好,将会受益一生。”

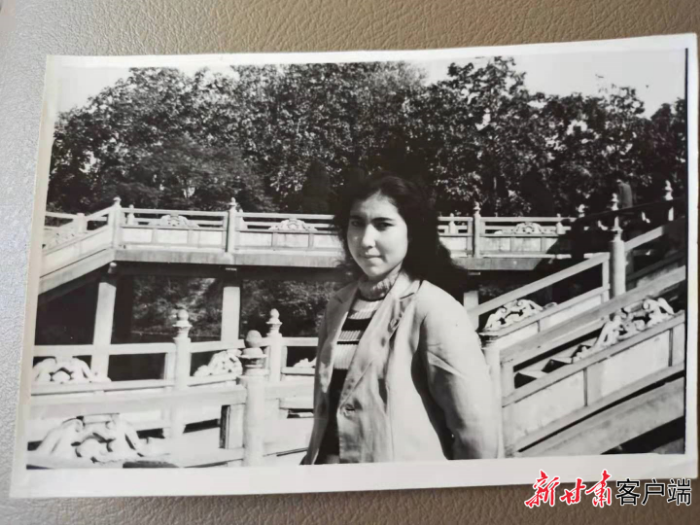

陈天立回忆往昔岁月

70年代入学:带着外婆缝好的被褥走进校园

提起大学生活,67岁的陈天立打开了话匣子。

那是1978年,高考恢复的第二年。

“我开学报到的时候,背着外婆擀的毡、缝好的被褥,书包里装着工厂好友送的两个笔记本、一叠卫生纸和准备包书皮的牛皮纸,把它们装进母亲结婚时用的皮箱。几百公里的路程,我坐着班车,就这么摇摇晃晃从兰州到了西安……”这一摇,将原本在陕西渭南石棉水泥制管厂当工人的陈天立,摇进了大学校园,也改变了自己的人生。

1978年以前,陈天立还每天在工地里做着拉架子车、热处理的工作,但在工厂工作的日子里,他一直保持着学习的习惯——倒水泥时,他就腾出几分钟的时间,把揣在怀里的书本拿出来,看几眼再揣回去继续干活;晚上再晚,他都借着灯光要学习一会,白天劳累的工作常常让他边学边打瞌睡,惊醒后就继续看书……

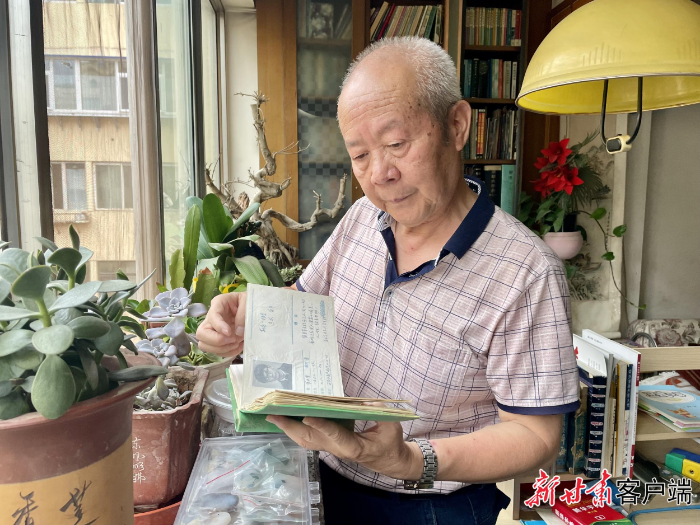

陈天立大学时期的老照片

1978年,高考恢复的第二年,一直在努力学习的陈天立,迎来了他人生至关重要的转折点——他如愿考入西安医学院,从工人变成了大学生。

“那个时候大家都是在如饥似渴地学习。晚上宿舍熄灯后,只有厕所灯亮着,我跟很多同学一起挤在厕所里借光看书。周六周天的时候,学生们都坐在台阶上学习。”陈天立说。

那个时候没钱买本子,陈天立的父亲教他,“书就是本子”——精彩的部分在书上打斜杠,标题好的打横杠,某段内容好就打竖杠……一本书学下来,常常会“面目全非”。

如今,闲下来的陈天立也会偶尔翻一翻大学毕业时老同学给他的留言寄语,回味一下当年虽条件有限,但学习热情高涨的校园生活。

读外文、看文献、了解行业的最新资讯……学习作为陈天立贯穿了一生的好习惯,在工作后近40年的时间里他也一直坚持着,如今他回想起来,还是感慨知识对于自己人生的转变,“活到老,学到老,学习是值得一生去坚持的事。”陈天立说。

80年代入学:背着36块馕,跨越3700多公里

1983年的8月下旬,维吾尔族姑娘帕提古丽·依明独自一人,提前三天从家乡新疆喀什市莎车县出发,前往离家3700多公里外的西北政法大学求学。

从小生活在农村的她从没有去过外地,这是她第一次一个人出远门。“妈妈怕我在路上饿着,在馕坑前给我打馕,一打就是一整天。等我出发的时候,就背起了那个装有36块馕的大包。”帕提古丽·依明回忆说,当时没有可以用的行李箱,只能将自己的行李放在红色线毯上,再用绳子紧紧地捆绑起来,背在肩膀上。然后将自己带的几件衣服装进军绿色布包中,手提肩扛的很是吃力。

“在去火车站的路上,我看向身边年迈的父母,紧紧抓住他们的双手,眼泪不争气地一点点流出。”帕提古丽·依明说,“那时候交通不像现在这么方便,去一趟西安需要68个小时,出去后再回一趟家是很难的。”

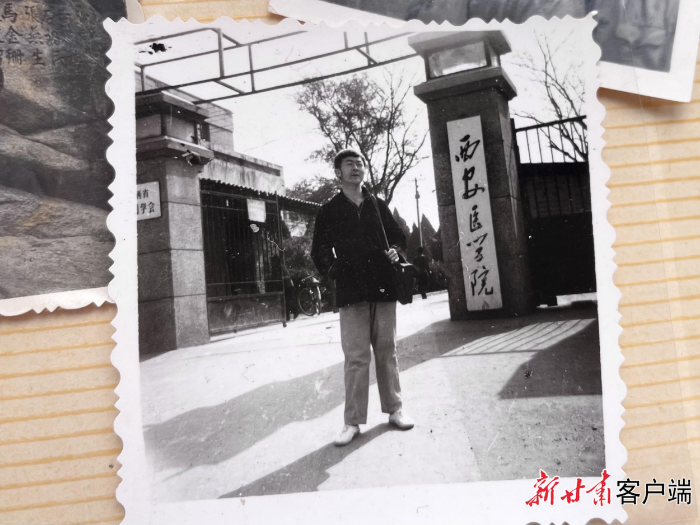

帕提古丽·依明大学时期的照片

帕提古丽·依明当时买的是火车硬座票。“一路上,没有其他吃的,肚子饿了只能吃妈妈为我准备的馕。”她回忆,那时火车上有很多站着的人,一旦离开座位,回来后位置就被别人坐了,不到万不得已,连厕所都很少去。

初到西安,人生地不熟的她心里充满不安。她是西北政法大学招收的第一批新疆学生,走在大学校园里,总是会引来其他同学好奇的目光。“还记得刚到西安时,我连汉语里最基本的你、我、他都分不清楚。”上了2年预科,才算是真正融入了大学校园……如今在乌鲁木齐已经工作了30多年的帕提古丽·依明,依然会回想起曾经的大学生活。

马建华在宿舍学习

90年代入学:新衣、床单,忘不了的大学时代

马建华是1996年考上兰州城市学院的,虽然离她的家乡武威不到300公里,但那时的武威到兰州还没有高速公路,需要坐七八个小时的长途客车。

马建华记得,自己拿到大学录取通知书后,母亲就激动地拉着她去了当地的夜市。在夜市的衣架上精挑细选,买了3身衣服。其中的一条蓝色棉绸长裙,陪马建华度过了大学时代,直到装不下腰身才恋恋不舍地作罢。

大学报到当天,马建华和家人包车前往兰州。马建华说:“报到前一天,我妈妈一言不发地在房间里收拾行李直至深夜。那是从小到大我第一次出远门,看得出她有很多不舍和担心。”

小小的行李箱装的东西不多,却承载着母亲对异乡游子的无限思念。“我的行李里除了毛巾、牙刷、香皂这些日常用品以及新买的3身衣服外,还有两条单人床单。经常用的那一条后来都洗得泛白了,也舍不得扔。”马建华说,再后来,成了家有了自己的孩子,就把那条不经常用的床单铺在了孩子床上。这条放了近二十年,承载了马建华大学时代美好记忆的床单,成了她教育儿子要“忆苦思甜”的老物件。

00年代入学:脚踩行李,手抱背包,绿皮火车哐哐哐

2005年,魏希凤从老家甘肃景泰县芦阳镇西林村出发,去往四川绵阳师范学院上大学。

魏希凤和父亲拉着行李箱,背着被褥,先坐大巴到兰州,再从兰州坐绿皮车去绵阳。候车室里,魏希凤的父亲低着头一声不吭。

“父亲哭了,我也哭了,那是我第一次离家。”魏希凤回忆说,她哭着一个人上了火车。

魏希凤求学的旅程就这样开始了,28小时的硬座,她脚踩行李,手抱背包,连姿势都不敢换,睡觉也不敢睡熟。“在车上就吃妈妈给我准备的吃的,馍馍、烧果子、酥饼、苹果,我妈怕我去四川吃不惯,把家里特产都带上了一些。”如今,魏希凤还能想起那时火车上馍馍就苹果的味道。

从农村来到城市,魏希凤心里充满不安。

“那时我脸上有晒出来的高原红,人家一看就知道我是西北来的。”魏希凤说,刚开始特别想家,就办了张电话卡,天天跑到公用电话亭排队打电话,一分钟一毛钱,一个月下来能花80块钱的电话费。

后来,魏希凤用奖学金买了个诺基亚手机,但那时给家里打电话已不那么频繁了,一个月打两三次电话,更多的时候会发短信问候家人安康。

专业学习、晚会表演、学生会活动、外出实习……大学丰富和精彩的生活,让魏希凤和同学们打成一片。他们还会利用节假日做兼职,勤工俭学,批发来一些衣服,在夜市摆摊,用赚来的钱来补贴日常生活。

现在,魏希凤已是一家金融公司的主管,还是一个8岁孩子的妈妈。

每天给孩子收拾好书包,准备好水杯,然后开车送孩子上学。“真不一样,我小时候上学连自行车都没有,他们现在很幸福。时代在进步,教育在优化,他会比我们走得更远。”魏希凤笑着说。

周娜娜的行李

10年代入学:手机、耳机、护肤品……一个都不能少

2019年8月30日,是周娜娜步入大学的第一天。

“记得当时我用一个红色的拉杆箱,里面装着录取通知书、高考准考证、团员证、档案袋、身份证、户口本正反复印件,一、二寸免冠照,文件袋,手机+充电线+耳机,银行卡,少量现金……当然,还有我的护肤品。”周娜娜回想着那天行囊里的物品。

“我去的城市是陇南市,与我的家乡相隔一千多公里。那天,是爸爸陪着我坐火车去的。”周娜娜说,当时她和父亲一大早就提着行李箱到张掖火车站等待,在候车室等了两个多小时,然后开启了长达十几个小时的行程,那一路虽然很疲惫,但车窗外一路变换的风景让人心旷神怡。

准备出发上学啦

此后,周娜娜用过很多拉杆箱,有粉色hello Kitty的、红色空姐同款的、灰色金属的,还有棕色的登机箱。但大学开学那天的行李箱她一直留着,因为箱子承载着她难忘的记忆。

“动车开通后去上学方便多了,可以换乘,时间上缩短了近一半,但我依旧喜欢乘坐老火车,因为会享受到沿途的风景。”周娜娜说。

今年入学:医用口罩要戴好,一个绿码走天下

2021年9月,西北师范大学开学了。

甘南草原微风习习,藏族姑娘央金卓玛收拾好自己的行李,母亲亲吻着她的额头,诉说完离别之情,央金卓玛便踏上了前往学校的路途。

“我随身携带了一包医用口罩和免洗手抑菌液,触摸过公共设施之后,及时做好个人的消杀工作是必备的。”央金卓玛说,“由于大家来自各地,因此在进入学生公寓时会有消杀工作,虽然我们携带好了核酸检测证明,但是在宿舍楼下,我们依旧需要再次进行核酸检测。对于疫情防控工作,大家丝毫不敢松懈。”

央金卓玛的行李箱

打开行李箱,除了几件必备的换洗衣物,还有甘南的特色美食——牦牛肉酱、风干牛肉、藏茶、蜂蜜……各种民族美食占据了行李箱的大部分地方,满载着母亲对女儿的关怀和求学路上的淡淡乡愁。

“思念家乡的方式很多,除了和家人视频聊天,作为资深‘吃货’的我,家乡美食也是必不可少的,和朋友们一起分享,快乐满满。”央金卓玛说。

平板电脑当然也是必备物品。“以前上学,需要抱着一大摞书跑来跑去,现在直接通过APP就可以线上阅读,随手记录学习心得,课堂上快速记下重点难点。闲暇时还可以看小说、电视剧,比起厚重的笔记本电脑,平板电脑更加轻便。”央金卓玛说。

各色美食,齐全的防疫设备,更加轻便智能化的学习工具……行囊虽小,却是央金卓玛快乐的求学印记。