您好,欢迎您来到 科普新天地,今天是: 农历:

科普新天地 2022-01-14

《王维胜话陇原》第95篇

王维胜

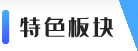

最初提出丝绸之路这个名字的是德国著名的地理学家史希霍芬。他在《中国》一书中对丝绸之路下的定义是:中国与河中地区以及中国与印度之间,以丝绸贸易为媒介的这条西域交通,称之为丝绸之路。

这条西域交通,作为横亘欧亚的交通大道,作为古代东西方之间的贸易之路、文化交流之路、友谊之路,对东西方文明以及整个人类文明所做的贡献是巨大的。中国的丝绸、铁器、漆器、黄白金、皮革、软玉,通过这条大动脉,到欧洲称雄;而西方的宝石、药材、香料、各色家具、奇兽珍禽,通过这条大动脉,影响着中国各行各业的发展。这是一条辉煌的大道。

河州,也在这条大道上写下了浓墨重彩的一笔。

丝绸之路最主要的干线分为南东中三道。通过河州的主要为南道,李并成先生经过研究,在《河州古道》一文中写道:

古丝绸之路东段南道,起自西安,沿渭河西行,经陇关,过天水、临洮、木包 罕,沿湟水谷地至西宁,然后越扁都口趋河西走廊;或取道柴达木盆地接昆仑山北道,或翻越唐古拉山口直趋拉萨。这条路线穿越临夏的走法是:从今临洮出发,西渡洮河,顺广通河至蒿支沟;再沿蒿支沟西北行,越牛津山,沿牛津至临夏市;然后由临夏市北经北塬,至莲花城渡过黄河,沿黄山梁永靖县杨塔、王台、川城、青海民和县古鄯……

明代大学士解缙在他写的一首《河州》中如此描绘到:“只道河州天尽头,谁知更有许多州,八千里外尼巴国,行客经年赤得休。”生动记叙了当年的丝绸之路南路上商贾、信使穿梭往来的情景。

河州是丝绸之路南路上的重镇,也是唐蕃古道的必经之地,历史上曾是一条最长、最壮观的丝绸贸易之路,也是人类历史上一条最灿烂的“历史文化长河”。

丝绸之路有北路、中路、南路三条。北路从长安出发,经泾河流域的泾川、平凉过六盘山,沿祖厉河而下,在靖远附近渡黄河,再经景泰、大靖至武威,沿河西走廊西行;中路由长安、平凉过六盘山,再经华家岭、定西、榆中到兰州、入河西大道。

南路,也就是经过河州丝绸之路,指的是从古城长安出发,经甘肃天水、秦安、陇西至临洮(古狄道)渡洮河,再经临夏康乐县虎关、流川至广河县城,渡过广通河(古大夏水)至阿力麻土(古大夏城),登上分水梁,经和政县陈家集和临夏县的路盘,出牛津河口,渡过大夏河(古漓水)至临夏市(古枹罕城),再经北塬至炳灵寺峡渡黄河(古称凤林渡),登王家大山(古称长夷岭),经永靖的杨塔、王台、川城至青海民和马营,继续北行经古鄯北古城(古允吾城,又叫龙支)至上川口东(古称辗伯津),渡过湟水,进入浩门川(今大通河谷),北行至永登古城(古令居),自此到达门源,经俄堡走扁都口(古焉支山大斗拔谷)至张掖。这条道的另一分支是古枹罕——河关——允吾道,从临夏上北塬经井沟、银川、胡林家、吹麻滩、刘集至大河家渡黄河,再经民和官亭会于古鄯口。

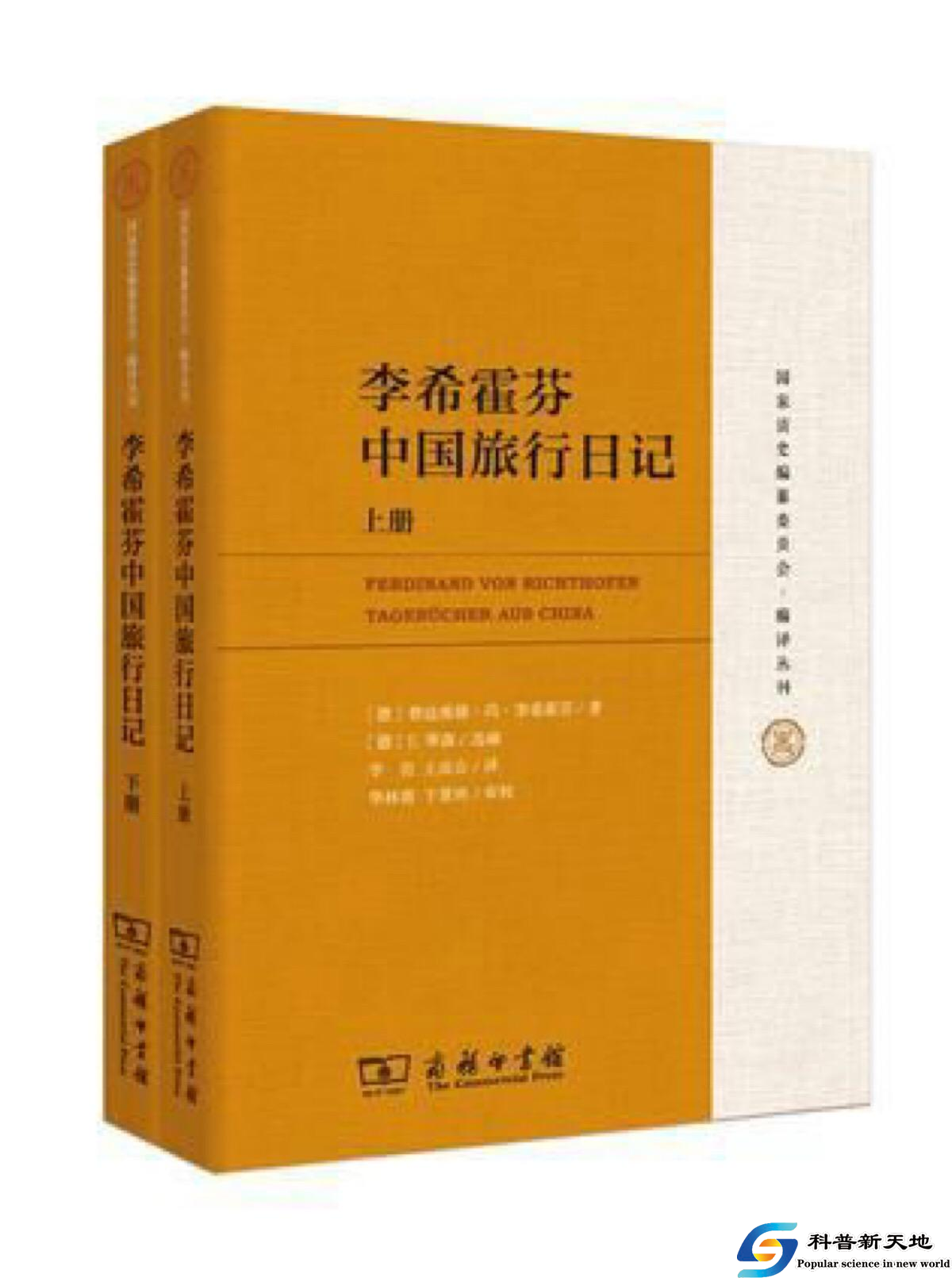

在古老的丝绸之路上,叮咚悦耳的驼铃不绝于耳;络绎不绝的商队旅者穿梭往来,出自中国南方的精美丝绸、瓷器、茶叶及各种土特产源源不断地运往西域、中亚一带;而来自遥远国度的香料、珠宝、药材等纷纷传入中国各地。更重要的,通过这条友谊之道,大大地促进和活跃了中西人民的友好往来和中外文化的交流融合。无疑这又是一条流芳千古、编织友谊纽带的文明大道。而当西夏王朝占据河西道后,丝绸之路北路受阻,地处南路的河湟古道得到了空前的发展和繁荣。

成吉思汗占领中亚后,更使这条丝绸之路畅通无阻。来自花剌子模国的“撒尔塔”人也沿着这道古道留戎东乡,屯田驻守,活跃在丝路上的“斡脱”商人也成为丝绸南路上的重要商队和回、东乡族的先民之一。加之南路上人烟密集,区域富庶,来自大食、波斯等地的商贾大都乐走此道。《宋会要辑稿》中这样记载:“回鹘因入贡,往往散行陕西诸路,公然贸易,久留不归……”。这些远道而来的波斯、中亚商人不远万里,历经千辛万苦地来到中国进行茶马、丝绸的贸易经商。因此,当元代大批阿拉伯、波斯等国的穆斯林商人迁居中国各地后,又将穆斯林崇尚经商的传统习俗带入到中国内地,由此带动了地处偏远西北、西南民族地区的经济贸易和商业文化传播。元代时,不少被称为“斡脱”的官办穆斯林商队就活跃在中原各地,而作为回回人较为集中的河州,自然更少不了大批“斡脱”穆斯林商人的足迹。难怪至今在河州地区仍保留着一些以“斡脱”、“科妥”命名的地名,它们犹如一个个活的历史见证者,在诉说着这块土地过去曾有的繁华和辉煌,也在默默地见证着河州的变迁与更替。元代诗人马祖常在他写的诗中这样描述当时的情景:“波斯老贾渡流沙,夜听驼铃识路途。采玉河边青石子,收来东国易麻桑”。

从“张骞凿空”到丝绸之路形成,在通过河州的这段道路上,悠扬的驼铃声虽然听不见了,但是许多渡口的遗址仍然保留了原来的风貌。最完整的遗址,该数炳灵寺大寺沟口水帘洞前的“天下第一桥”了,岸边的石壁上,至今还残留着当时为搭桥系绳而凿的十几个绳眼。对岸的“鲁班滩”一块巨石上,曾留下“天下第一桥”五个大字。字迹不十分清楚。

明代诗人吴调元到炳灵寺,目睹天下第一桥遗址时,感慨地写下一首诗,刻在河岸的悬崖之上,只可惜后来被刘家峡水库淹没了。吴调元的诗是这样的:

山风滔浪浪淘沙,两岸青山隔水涯;

第一名桥留不住,古碑含恨卧芦花。

王维胜、中国作家协会会员、茅盾奖入围作家。出版长篇小说《黄蜡烛》、《双城》、《打马走过草地》、《花儿》;传记《胡廷珍传奇》、《马殿选传奇》;大型旅游散文集《寻古探幽览胜》;网络小说《王维胜揭秘马仲英》。曾获《小说选刊》笔会奖、黄河文学获、敦煌文艺奖等多种奖项。长篇小说《花儿》入围第九届茅盾文学奖,获第六届黄河文学奖,第八届敦煌文艺奖。

主 编:陈华、凌峰

副主编:牛占虎、鲁世发、郗建农

编 审:牛占虎、陈南海

编 辑:癿倩倩、陈亮、魏丁丁